源博雅(みなもとのひろまさ)とは

源博雅は平安中期の人。醍醐(だいご)天皇の第一皇子という畏れ多い身分の方。臣籍に降下(皇族の身分を離れ臣下となることです)し源姓(みなもとせい)を賜与(しよ)された。

ウキペディアには「雅楽(ががく)に優れ、楽道の伝承は郢曲(えいきょく)を敦実親王(あつざねしんのう)に、箏(しょう)を醍醐天皇に、琵琶を源脩(みなもとのおさむ)に、笛は大石峰吉、篳篥(しちりき)は峰吉の子・富門と良峰行正に学んだ。大篳篥を得意とするが、舞や歌は好まなかった。」とある(こちらです)。

「今昔物語集」では、その他に、博雅が朱雀門(すざくもん)の鬼神から名笛(めいてき)葉二(はふた)を得たとか、逢坂(おうさか)の蝉丸(せにまる)のもとに3年間通い続けてついに琵琶の名曲「流泉(りゅうせん)」「啄木(たくぼく)」を伝授されたなど多くの言い伝えが記されています。酒豪(大酒飲みのことです)でもあったらしい。千何百年も前に生きていた人なのに、今にその人の逸話が残っているとは、よほど博雅が高貴な方であっただけでなく、才豊かで魅力ある人物として伝えられていたからなのでしょう。

『今昔物語集』とは

『今昔物語集』が書かれたのは『源氏物語』や『枕草子』より100年くらい後、日本・チャイナ・インドの説話が1000話あまりが書かれています。多くがほかの文献に基づいたり引き写したものといわれています。文体は「源氏物語」や「枕草子」の和文とは違って、漢字カナまじり体で書かれており独特の味わいを持っています。

博雅と体験を共有してみよう

ここでも、語り口は素朴であり、それゆえ飾らない率直でリアルなものとなっています。

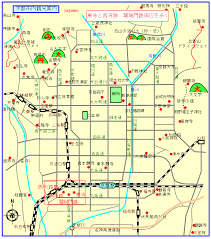

玄象(げんじょう)の琵琶の音色を耳にした博雅は、盗賊や魑魅魍魎(ちみもうりょう)が跋扈(ばっこ)する深更(しんこう。夜更けのこと)、直衣(のうし。室内着)姿のまま明かりを持たせた小舎人童(こどねりわらわ)一人を伴って、清涼殿 → 衛門の陣 → 朱雀大路 → 楼観(読者によって違った高殿になるでしょう) →この頃は荒廃しきっていた羅城門(らじょうもん。現代文で芥川の『羅城門』を読んだ人も多いでしょう)と琵琶の音を追って行きます。

当時の読者は博雅と体験を共有しながら読み進めた。現在の京都で言うと、内裏は二条城の西北、晴明(せいめい)神社の西側に当たり、一方、羅城門は、JR京都駅の南東になり、距離にすると約6kmほどの行程。

鬼神が、とびぬけた素晴らしい音色を出す玄象(げんじょう)の琵琶に魅せられて盗んでいった。皇室伝来の宝物が失われたことを嘆く天皇。そこで登場するのが、当時楽道に秀でた源博雅ということになる。鬼神は博雅の、玄象の琵琶の音色を遠くからでも聞き取れ聞き分けられる能力の高さ、天皇を思う心の深さ、深更の都をものともせずここまでたどりついた度胸の良さに感心して玄象の琵琶を返してくれた。当然、天皇は喜び、人々は博雅を讃えることとなる。それ以来、玄象の琵琶は意思や感情を持ち、自分で行動するもののようになったという。

盗んだのは実はこういう人で、鬼が返してくれたという裏側にある本当の話は、という風に現代人が期待するようには語られていません。

現実と空想、身体と精神、物質と精神、現実と夢などを区別し対立するものとして、対象や世界を解釈するのが近代主義。そういった近代主義とはかなり遠いところで語られそして読まれていました。

ここでは、現在の自分を絶対視しないで、当時の知識を得、想像力を働かせて、真っ暗な夜更けの都を、小舎人童がかざすかすかな明かりを頼りに、かすかな琵琶の音をたどって、荒れ果てた羅生門にたどり着く博雅と体験を共有するように読み進めるのが、この古典作品を読む楽しみとなるのです。また、そういう読み方が、私たちの内面を豊かにしてくれます。

【映画】陰陽師 第01話「玄象(げんじょう)」

キャスト:野村萬齋 伊藤英明 真田廣之 今井繪理子 小泉今日子

2023/07/31

投稿者の説明⇒「第01話「玄象(げんじょう)」 時は平安.........。 帝が大切にしていた琵琶・玄象[げんじょう]を紛失してしまった源博雅(杉本哲太)は、陰陽師として名高い安倍晴明(稲垣吾郎)に助けを求める。 やがて、博雅の友人・鹿島貴次(宮川一郎太)の妹・玉草(山口紗弥加)が博雅に眠り薬を飲ませて玄象を盗んだらしいと分かるが、玉草はそれを否定する。 その頃、京の町外れで貴族が襲われて羅城門(らじょうもん)の鬼に食い殺されているという噂がたっていた。 しかも、その羅城門からは誰が奏でるのか美しい琵琶の音が......。 実は、玉草は羅城門に棲む鬼にさらわれたのだが、あろうことかその"鬼"に恋をしてしまったらしい。 玉草と"鬼"、そして琵琶との関わりは......。 晴明は博雅とともに"鬼"の棲む羅城門へと向かう。」

玄象といふ琵琶、鬼の為に取らるること 問題解答(解説)

問1(1)思ひ奉る (2)見ゆなる(最後から3文目末、「見ゆ」はヤ行下二段活用の動詞、「見ゆ」は終止形、終止形に接続する「なる」は伝聞/推定。「見ゆる」だったら「なる」は断定と識別する。)

問2 解答例…朝廷に伝わってきた隠れもない宝物だから、自分のものとしておくことはできるはずがないから

(直前の「かかるやむごとなき伝はり物の我が代にして失せぬる事と思し嘆かせ給ふも理なり」に着目してまとめる。)

問3 断定の助動詞「なり」の連体形「なる」の撥音便「なん」、撥音の無表記。

問4③のうし(「なおし」でも。) ④驚きあきれるさま ⑤数日来

問5 解答例…良い悪いの機嫌がはっきりと目に見えるという(ことだ)

(「なる」の訳は問1の(2)を参照、伝聞=トイウ。)

advanced Q.

1 解答例…遠く離れた清涼殿まで音が聞こえてきたり、こんな夜更けに都外れの羅生門で琵琶を弾くなど(尋常なことではなく)、人のする業とは考えられないから。

2 解答例…遠くからでも玄象の琵琶の音色を聞き分けることができたこと、また、鬼と交渉してその琵琶を取り戻すことに成功したことから。

💚💚💚こちらも、おすすめデス💖💖💖

雪のいと降りたるを(枕草子)~「少納言よ、香炉峰の雪、いかならむ。」はこちらへ

光源氏の誕生(源氏物語)~四代の帝、七十四年間、登場人物五百人の物語のはじまりはこちらへ

花は盛りに(徒然草)~新しい美意識、わび・さびへはこちらへ

檸檬(梶井基次郎)~みすぼらしくて美しいものを ! はこちらへ

こころ(夏目漱石)1/2~他人が持っているものをほしくなる?はこちらへ

羅生門(芥川龍之介)~情緒・感覚から合理・理性へはこちらへ

鞄(かばん)(安部公房)~自由でなければならない😕、という不自由?はこちらへ

コメント

コメントを投稿